はじめに

これまで公正証書を作成するには、公証役場へ足を運ぶ必要がありました。

しかし、2025年10月1日から公正証書の作成手続きのデジタル化が始まり、その作成方法が大きく変わります。

新制度では、公正証書の原本が電子データとして作成・保管されるようになるとともに、一定の要件を満たせば自宅からオンラインで遺言を作成できるリモート方式も利用できるようになります。

遺言をはじめとした公正証書の作成がより身近で便利になる一方で、利用にあたっては注意点もあります。本記事では、改正のポイントと新しい手続きの流れをわかりやすく解説します。

1. 公証人法改正の概要

今回の公証人法改正(令和5年法律第53号)により、次の2点が大きく変わります。

- 公正証書の電子化

従来は紙で作成・保管されていた公正証書の原本が、原則として電子データとして作成・保存されるようになりました。

正本・謄本も電子ファイルとして発行できるようになります(紙での発行も従来通り可能です)。 - リモート方式の導入

従来の公正証書作成方法は、「公証役場での対面」や「出張による対面」だけでしたが、これに加えて、Web会議システム(Microsoft Teamsを使用)を利用したリモートでの公正証書作成が可能となりました。

これにより、高齢や病気、遠方在住などの理由で公証役場に出向くことが難しい方でも、自宅等の公証役場外の場所から遺言作成などを行えるようになります。

2. 公正証書の電子化について

では、ここで改めて公正証書の電子化について具体的にみてみましょう。

1.紙原本から電子原本へ

これまでの公正証書は、公証役場で紙に印刷され、公証人の署名押印を経て「原本」として保管されてきました。

新制度では、この原本がPDFファイル形式の電子データで作成され、専用システム上に保管されるようになります。これが今後の「真正な原本」と位置づけられます。

2.署名・押印の電子化

従来は嘱託人や証人が紙に署名押印し、公証人も職印を押していましたが、電子化に伴い次のように変わります。

- 嘱託人・証人・通訳人など列席者

タッチパネルやペンタブレットを利用して電子サインを行います。

(電子サイン=タッチペンで氏名を入力し、PDFに埋め込む仕組み) - 公証人

電子サインに加えて、電子署名(官職証明書の埋め込み)を行います。

電子署名が付されたPDFは、改ざんや変更が行われると検知できる仕組みになっています。

3.正本・謄本の交付方法

原本が電子データとなるため、正本や謄本についても電子ファイルでの交付が可能になりました。

もちろん、従来通り紙での交付も選択できます。これにより、相続人や代理人などへの交付・送付が柔軟になり、利用者の利便性が高まります。

4.利用者側の準備

- 対面方式の場合

これまで通りで、特別な準備は不要です。 - リモート方式の場合

電子サインを行うため、タッチパネル付きPCやペンタブレットといった機材が必要となります。

3.リモート方式による作成について

今回の改正で新しく導入されたのが、Web会議システムを利用したリモート方式です。

公証人や列席者がそれぞれの場所から参加し、映像と音声を通じて本人確認や意思確認を行いながら、公正証書を作成できるようになりました。使用されるシステムは Microsoft Teams が予定されています。

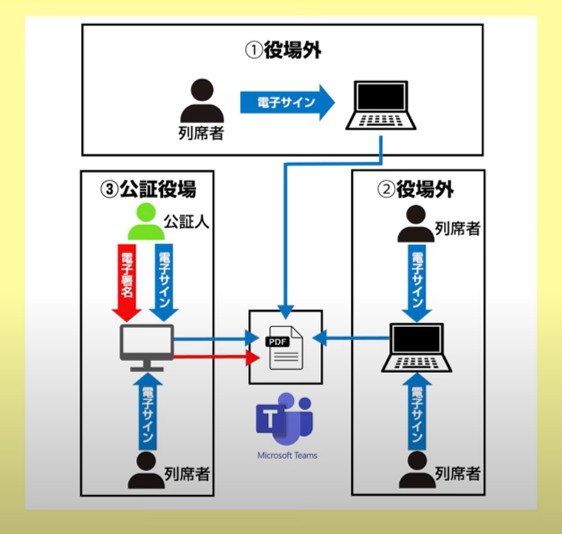

3-1.リモート方式の参加形態

リモート方式では、列席者の参加形態にいくつかのパターンが想定されています。

① 各自が自分のPCから参加

嘱託人や証人がそれぞれ自宅や職場などから個別に自分用のPCで参加する形です。

② 公証役場外の場所から1台のPCで参加

複数の列席者が同じ場所に集まり、1台のPCから参加する形です。

③ 列席者の一部が公証役場で公証人用のPCを利用して参加

列席者の一部は公証役場に出向き、公証人のPCを利用して参加し、残りの列席者は①や②の形でリモート参加します。

状況に応じて柔軟に組み合わせることができます。

3-2.リモート方式を利用できる要件

リモート方式は誰でも自由に選べるわけではなく、次の条件を満たす必要があります。

- 嘱託人または代理人の申出があること

リモート方式は利用者の利便性を高めるための仕組みであり、公証人が一方的に指定するものではありません。 - 他の嘱託人に異議がないこと

複数の嘱託人がいる場合は、全員が同意する必要があります(ただし通訳人や立会人は除く)。 - 公証人が「相当」と認めること

本人確認や意思確認が難しいケースでは、リモート方式は不適当と判断されることがあります。

例えば、高齢や認知機能の状況などで本人の真意確認が困難な場合です。 - 法令で認められていること

一部の公正証書(例:保証意思宣明公正証書)はリモート方式では作成できません。

3-4.リモート参加に必要な機材

リモート方式を利用する場合、利用者側でもいくつかの機材を準備する必要があります。

- パソコン

スマートフォンやタブレットでは画面共有ができないため、必ずパソコンが必要です。 - Webカメラ・マイク・スピーカー

公証人が本人確認を行うために、映像と音声のやり取りができる環境が必要です。

PC内蔵のカメラ・マイクでも構いません。 - タッチ入力できるディスプレイまたはペンタブレット

電子サインを行うために必要です。タッチペンで署名した氏名がPDFに埋め込まれます。 - メールアドレス

電子サイン用のURLが送付されるため、会議中に受信・クリックできるメール環境が必要です。

4.リモート方式の手続きの流れ(当日)

当日のリモート会議は、次のような手順で進められます。なお、実際には、事前に公証人と案文の打ち合わせを行いますが、ここでは案文確定後の当日の流れの説明を中心に行います。

4-1.公正証書作成手続き

- Web会議に参加

公証人から事前に送られた招待メールをもとに、Teamsの会議に入室します。 - 音声・映像の確認

本人確認のため、映像と音声が正しく届いているかをチェックします。 - 本人確認資料の提示

免許証などの本人確認書類をカメラ越しに提示し、公証人が確認します。

提示された画像はキャプチャされ、記録として保存されます。 - 案文の読み上げ・意思確認

公証人が画面共有を行いながら案文を読み上げ、嘱託人や証人が内容を確認します。 - 列席者の電子サイン

公証人から電子サイン用のメールが送られ、列席者はURLをクリックして署名します。

サインの様子は画面共有で確認しながら進められます。 - 公証人による電子署名

すべての列席者のサインが完了すると、公証人が電子サイン+電子署名を行います。 - 電子原本の保存

完成した電子データがシステムに登録・保存され、正式な原本として扱われます。

4-2.公正証書作成後の手続き(電子正本・電子謄本の交付)

リモート方式で作成が終わると、公証人から正本・謄本の交付を受けます。新制度では次のような流れになります。

- 電子正本・電子謄本を作成

公証人が完成した公正証書原本データを基に、電子ファイルを作成します。 - ダウンロード用URLの通知

嘱託人あてに、正本・謄本をダウンロードできる専用サイトのURLがメールで送られます。 - パスワードの受領

ダウンロードの際に必要なパスワードは、公証人からTeamsのチャットで個別に通知されます。 - 嘱託人がダウンロード

メールのURLにアクセスし、パスワードを入力して正本・謄本を取得します。 - 受領報告

ダウンロードが完了したら、その旨を公証人にメールで連絡して手続き終了となります。

※従来通り、紙の正本・謄本を受け取ることも可能です。希望に応じて選択できます。

さらに詳しい流れを知りたい方へ

電子公正証書の作成手順については、日本公証人連合会の公式サイトでも動画でわかりやすく紹介されています。

実際の画面イメージや手続きの進み方を確認したい方は、ぜひご覧ください。

5.新制度のメリットと注意点

5-1.メリット

- 自宅等から遺言が作れる

高齢や病気で外出が難しい方、遠方に住んでいる方でも利用できます。 - 日程調整が容易

証人や代理人を含め、複数人が別々の場所から参加可能です。 - 書類管理の安心感

原本が電子データで保管されるため、火災や紛失リスクが低減します。

5-2.リモート方式の注意点

- 必ずリモート方式が利用できるわけではない

リモート方式を利用するためには、公証人が「相当」と認められる事情が必要です。例えば、本人の真意の確認が困難な場合などは、利用ができません。 - 機材の準備が必要

パソコンやペンタブレットなど、一般的な家庭では備えていない機材が必要になる場合があります。 - 令和7年10月1日以降、順次指定される指定公証人の役場でのみ利用可能

- 公正証書の作成手続のデジタル化に併せて、手数料が見直されます

6.まとめ

2025年10月から開始される公正証書作成手続きのデジタル化により、公正証書制度は大きく変わります。

原本は紙から電子データへと移行し、正本・謄本の交付方法も柔軟になりました。さらに、要件を満たせばリモート方式による作成も可能となり、これまで公証役場に出向くのが難しかった方にも大きなメリットがあります。

一方で、本人確認や真意確認の重要性は従来以上に重視され、すべてのケースでリモート方式が認められるわけではありません。機材の準備等についても、利用前に確認が必要です。

今回の制度改正は、遺言をはじめとする公正証書の作成をより身近で便利にする大きな一歩です。

「自宅等から遺言を作成できる」という新しい選択肢が加わったことで、終活や相続準備を検討している方にとっては、早めに情報をキャッチし、自分に合った方法を選ぶことが大切になるでしょう。

👇 専門家のサポートで、想いがきちんと伝わる遺言を

公正証書遺言のデジタル化で手続きは便利になりますが、実際に利用する際には個別の事情に応じた判断が必要です。

当事務所では、事務所またはZoomによる初回60分無料の個別相談にて制度の仕組みやご家族の状況に合わせた最適な遺言作成をご提案しています。

大切な遺志を確実に届けるために、今できる備えを一緒に考えてみませんか?