はじめに

認知症は、誰にでも起こり得る身近な課題です。高齢化が進む日本では、認知症の方やそのご家族を地域全体で支えていく体制づくりが欠かせません。

千葉市でも「認知症になっても安心して暮らせるまち」を目指し、さまざまな取り組みを展開しています。本記事では、行政書士としての視点も交えながら、千葉市が行っている認知症対策を整理してご紹介します。

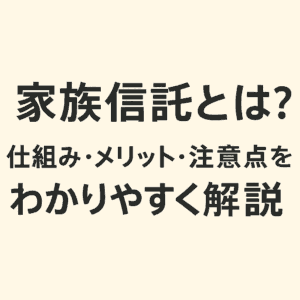

普及啓発と理解促進

認知症サポーター養成講座

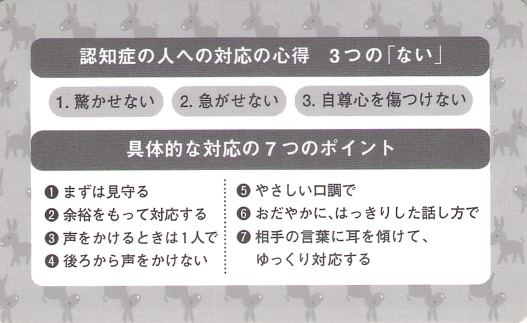

千葉市では、地域の方々が認知症について正しく理解し、身近な支え手になれるように「認知症サポーター養成講座」を実施しています。講座を受講すると「オレンジリング」が配布され、認知症サポーターとして地域での活動に参加することができます。

実際にこの講座を受けてみると、認知症の方との接し方や、地域全体で見守る姿勢の大切さを実感できます。私自身も受講し、認定サポーターとしての証をいただきましたが、「知っている」だけでも安心感が生まれることを強く感じました。

啓発イベント(認知症メモリーウォークなど)

市では、市民向けの啓発イベントも行われています。例えば「認知症メモリーウォーク」では、地域の方々が一緒に歩きながら認知症への理解を深めます。こうした取り組みは、認知症を特別視せず、社会全体で自然に支え合う雰囲気をつくる効果があります。

「認知症になっても暮らし続けられるまち」を実現するには、専門的な支援だけでなく、地域住民一人ひとりの理解が不可欠です。市の施策は、そうした“地域の力”を引き出すことに重点を置いているのが特徴といえるでしょう。

相談窓口と情報提供

ちば認知症相談コールセンター

認知症に関する不安や疑問があるとき、どこに相談すればよいのか迷う方も多いでしょう。千葉市では「ちば認知症相談コールセンター」を設置し、電話や面接での相談に対応しています。

電話相談は週4日(主に平日と土曜日)開設されており、経験のある介護者や専門スタッフが丁寧に話を聞いてくれます。また、金曜日には予約制の面接相談もあり、より深い相談が可能です。

初期段階でのちょっとした疑問から、介護や生活に関する具体的な悩みまで、幅広く相談できるのが心強いポイントです。

千葉市認知症ナビ

「どの制度やサービスを使えばいいのか分からない」という声に応えるため、千葉市は「認知症ナビ」という情報サイトを用意しています。ここでは、認知症に関する基礎知識、相談窓口、介護サービス、イベント情報などがまとめられており、必要な情報を探す際の出発点として便利です。

紙の資料だけでなくオンラインでも情報提供が行われているのは、現役世代の家族や遠方に住む子ども世代にも活用しやすい工夫といえるでしょう。

介護家族・本人への支援

認知症介護研修

認知症の介護は、知識があるかどうかで大きな差が出ます。千葉市では、家族や地域の介護者を対象とした「認知症介護研修」を実施しており、介護スキルの向上をサポートしています。

研修は単なる知識習得の場にとどまらず、同じ立場の人同士が悩みを共有し、支え合える交流の機会にもなっています。「自分だけではない」と実感できることが、介護の継続において大きな力になります。

本人・家族交流会や認知症カフェ

また、地域の公民館や福祉施設などで開かれる「本人・家族交流会」や「認知症カフェ」も支援の柱です。これらは、認知症の方やそのご家族が気軽に集まり、情報交換やリフレッシュの場として活用できます。

専門職も参加することが多く、気軽に相談できる機会があるのも魅力です。閉じこもりがちになりやすい認知症や介護生活において、こうした「人とつながれる場所」の存在はとても大切です。

安心して暮らすための安全網

見守りネットワークとSOS模擬訓練

認知症の方にとって外出は大切な生活の一部ですが、行方不明になってしまうリスクも伴います。千葉市では、地域全体で見守る仕組みとして SOSネットワーク を整備しています。

行方不明時に速やかに情報を共有できる体制をつくり、警察や地域の協力者が連携して早期発見を目指す仕組みです。また、定期的に 模擬訓練 を行い、実際にどう対応すればよいかを地域住民や関係機関と確認しています。

どこシル伝言板

加えて、市は「どこシル伝言板」というサービスを活用しています。これは、認知症の方が行方不明になった際に、家族や関係機関が情報を登録し、地域で共有できる仕組みです。

デジタルの力を取り入れることで、より迅速に本人を見つけられる体制を整えているのが特徴です。

外出を制限するのではなく、「安心して出かけられる環境」を整えることが、千葉市の目指す方向性といえるでしょう。

制度的な支援

認知症ケアパス

認知症は進行度によって必要な支援が変わります。そのため千葉市では「認知症ケアパス」を作成し、症状の進行に応じて「どの相談窓口に行けばよいか」「どんなサービスを利用できるか」をわかりやすくまとめています。

ケアパスを持っておくことで、いざというときに迷わず適切な支援につながれるのが安心です。

千葉市成年後見支援センター

判断能力が低下してくると、財産管理や契約手続きに困難が生じます。千葉市では「成年後見制度利用支援センター」を設置し、家庭裁判所での申立てや制度利用に関する相談に応じています。

成年後見制度は、まさに法的に権利を守るための仕組みであり、行政書士をはじめとした専門職が深く関わる分野です。

若年性認知症への相談支援

また、65歳未満で発症する「若年性認知症」に対応した相談窓口も整備されています。働き盛りの世代が認知症になると、仕事や生活への影響が大きいため、本人・家族・勤務先など多方面でのサポートが必要です。千葉市はこの点についても支援の網を広げています。

行政書士として感じること

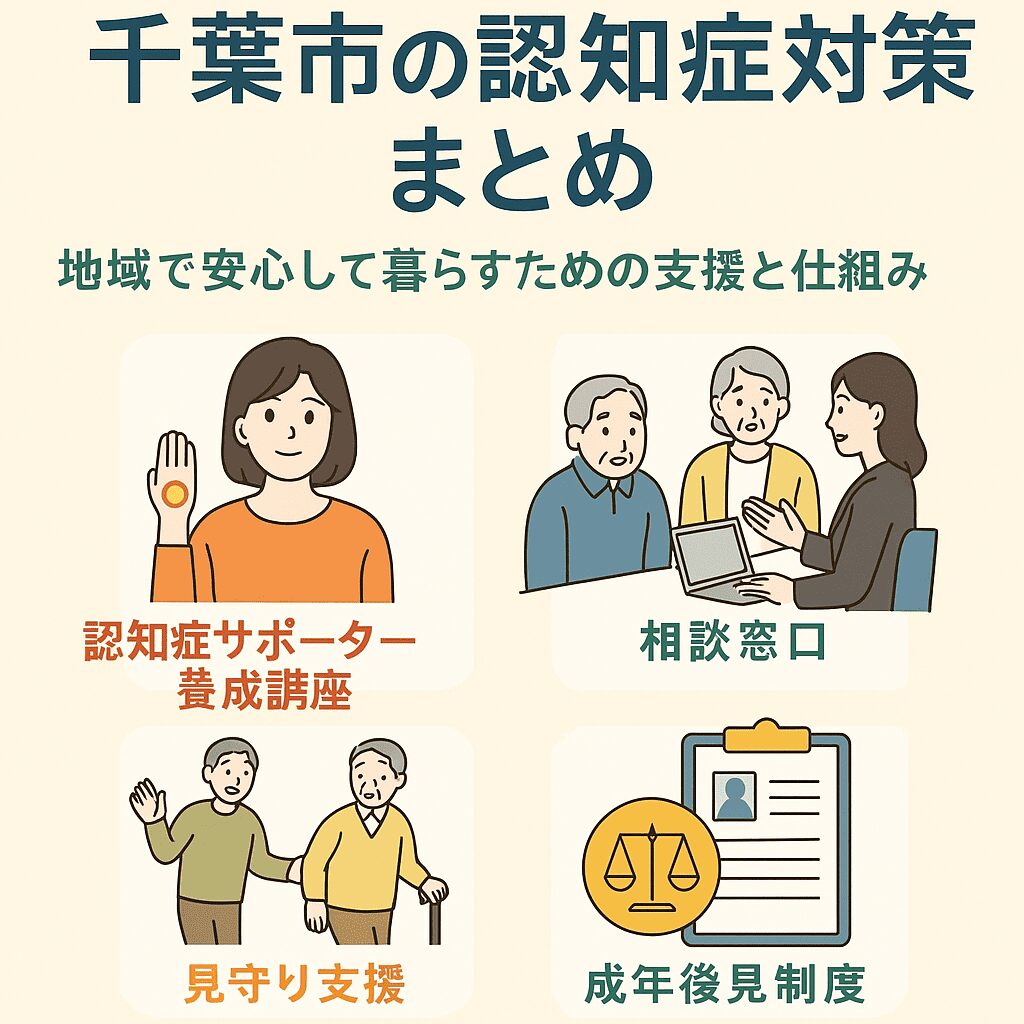

ここまで見てきたように、千葉市は「理解」「相談」「見守り」「制度支援」と多方面から認知症対策を進めています。こうした施策を知っておくことで、いざというときに慌てずに済みます。

私自身も、すでに 認知症サポーター養成講座を受講 し、「認知症サポーターカード」を受け取っています。また、2025年9月からは コスモス成年後見サポートセンターの会員として登録 しました。今後は成年後見制度の分野を中心に、地域で必要とされるサポートをより積極的に提供していきたいと考えています。

認知症は医療や介護の問題にとどまらず、財産管理や相続、契約ごとなど「法律の備え」とも切り離せません。その橋渡し役として行政書士が関わることには大きな意義があると感じています。

まとめ

千葉市では、認知症に関するさまざまな支援策が整備されています。

- 普及啓発(認知症サポーター養成講座・啓発イベント)

- 相談窓口・情報提供(コールセンター・認知症ナビ)

- 家族・本人への支援(介護研修・交流会・カフェ)

- 安心の安全網(見守りネットワーク・SOS体制)

- 制度的支援(認知症ケアパス・成年後見制度支援・若年性認知症相談)

こうした行政の仕組みを活用しながら、必要に応じて専門家のサポートを得ることで、「認知症になっても安心して暮らせる環境」に近づくことができます。

大切なのは、 家族だけで抱え込まず、まず情報を知り、相談の一歩を踏み出すこと です。千葉市の施策は、そのための入り口をしっかりと用意しています。詳しくは、市の公式ページをご参照ください。

▶ 千葉市|認知症

認知症は誰にとっても他人事ではありません。もしご家族やご自身に不安があるときは、ぜひ千葉市の相談窓口や支援制度を活用してください。そして、遺言や成年後見制度などについて関心を持たれた方は、専門家にご相談いただければと思います。